Una ipotesi storica di Ernesto Apicella.

Agropoli 1491, un misterioso naufragio. Nel Gennaio del 1491, una nave da trasporto, contenente armi, di proprietà di Silvestro Cattaneo, mercante genovese di nobile famiglia, naufragò sul litorale tra i territori di Agropoli e di Salerno. La nave era carica di bombarde, balestre ed altre armi. Non è dato sapere se il carico fosse destinato all’esercito napoletano o se la nave viaggiasse in gran segreto per fornire armi a qualche altro Stato. Al naufragio seguì il saccheggio da parte degli abitanti che riuscirono a prelevare la armi più leggere. Nel giro di poche ore vi fu il sequestro Governativo del carico da parte delle autorità locali. Dopo qualche giorno la Repubblica di Genova protestò per il sequestro della merce presso il Re Ferrante di Napoli (Ferdinando I di Napoli). Quest’ultimo, per ritorsione, fece arrestare tutti i mercanti genovesi dimoranti in Napoli. Oramai il naufragio della nave ad Agropoli era diventato un caso diplomatico. Infatti, per redimere l’intrigata questione politica, la Repubblica di Genova inviò il suo migliore ambasciatore, tale Bartolomeo Senarega che, nell’ambito dell’oneroso accordo raggiunto con Re Ferrante, si vide restituire il carico di armi naufragato ad Agropoli. Dalla seconda metà del 1400, Re Ferrante per rivitalizzare il commercio locale, aveva incrementato l’interscambio con la Repubblica di Genova. Con il passare degli anni i genovesi, con i loro commerci, trasformarono Napoli in un emporio molto fornito e composito. Infatti erano numerose le famiglie mercantili della Repubblica ligure che svolgevano le loro proficue attività commerciali nel Regno e tra queste c’era anche la nobile famiglia dei Cattaneo.

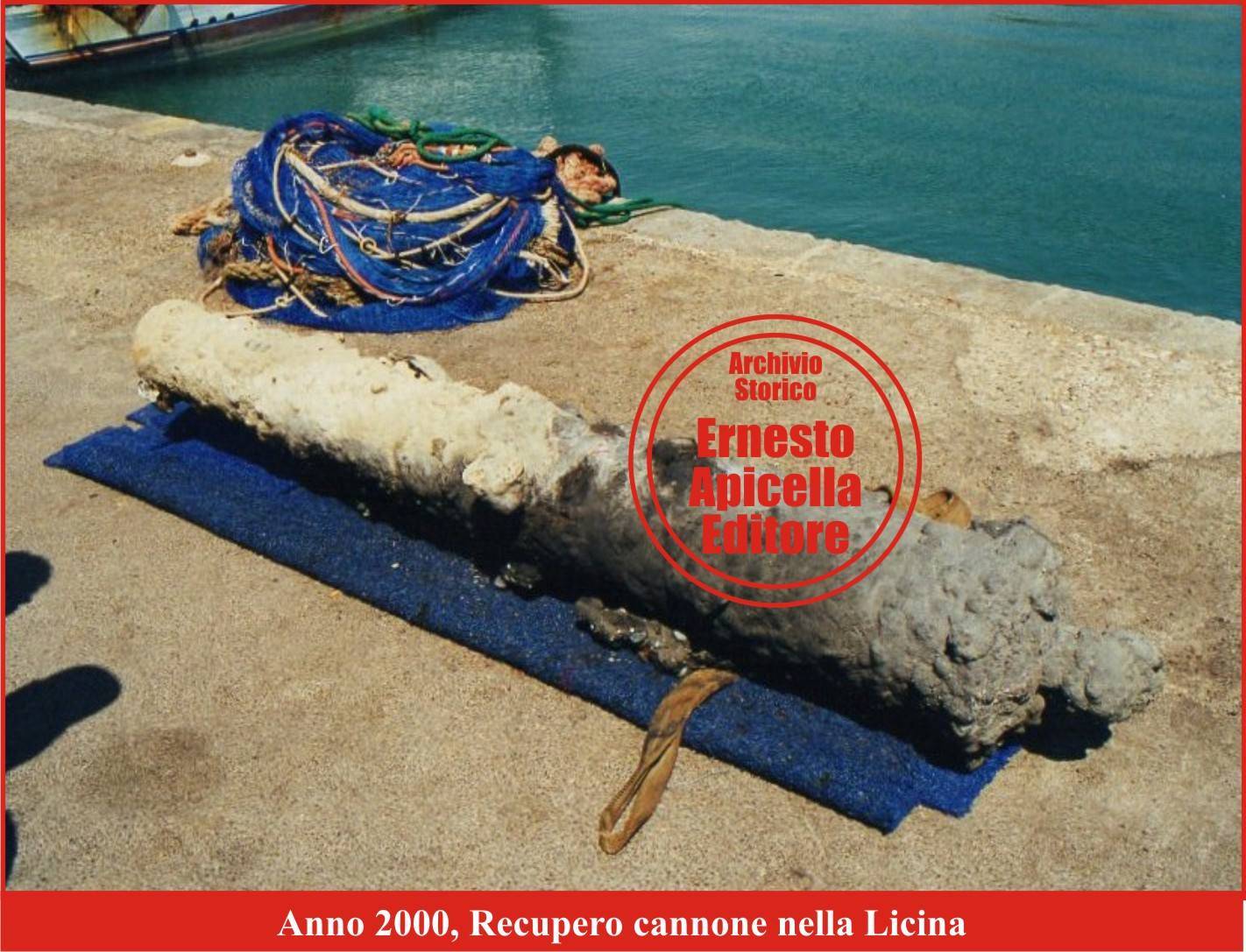

Anno 2000, il ritrovamento del relitto di una nave.

Agropoli, 28 luglio 2000, alle ore 10.00 l’agropolese Vincenzo Merola si tuffò dalla sua barca nello specchio di mare tra il Fortino e la Licina. Quella mattina, grazie alla bassa marea e alla limpidezza delle acque, riusciva a vedere il fondale marino. Nuotando in direzione della Licina, all’improvviso, intravide la sagoma di un lungo oggetto spuntare dalla sabbia, incuriosito iniziò a scavare. Con sua grande sorpresa scoprì che era un vecchio cannone. Dopo varie immersioni in apnea, egli trovò un secondo cannone, alcuni attrezzi per il caricamento dei cannoni ed un’ancora di enormi dimensioni. A pochi metri notò il fasciame di un’antica nave semi sommersa dalla sabbia. Il giorno successivo Vincenzo Merola ed Adamo Visco, sub dilettante munito di bombole di ossigeno, fecero una ulteriore esplorazione trovando una palla da cannone in pietra ed alcuni cunei in legno. Il Merola presentò una regolare denuncia del ritrovamento presso la Guardia Costiera di Agropoli ed i reperti più leggeri li consegnò alla Guardia di Finanza. Nell’agosto dello stesso anno il “Gruppo Archeologico Agropoli”, con a capo il Prof. Piero Cantalupo, recuperò i due cannoni e l’ancora. Il materiale fu depositato nell’Antiquarium di Agropoli.

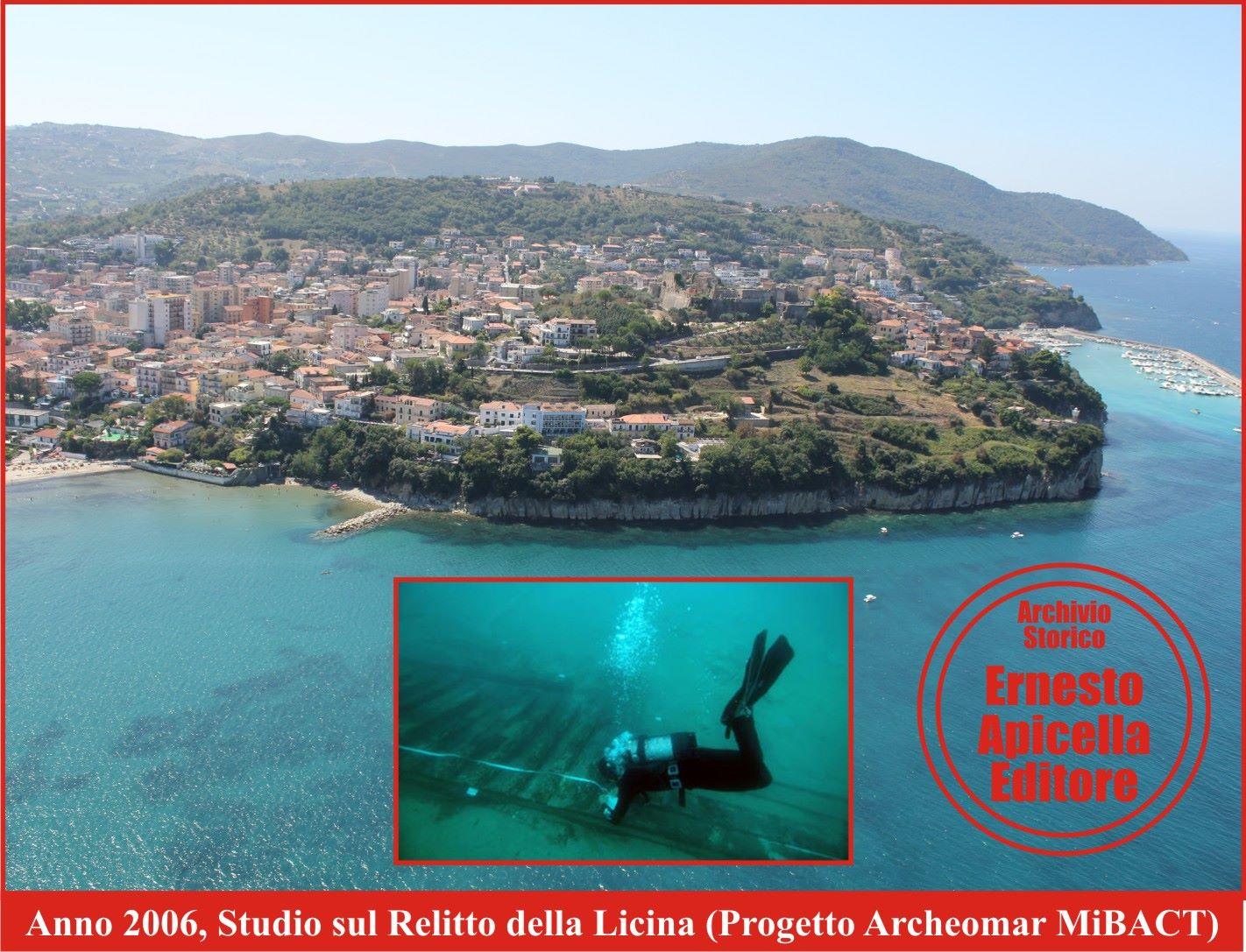

2006, Progetto Archeomar (MiBACT) sul relitto della Licina

Nell’ambito del progetto Archeomar della Direzione Generale per le Antichità ( MiBACT), realizzato in collaborazione con lo Studio Andreia, nel settembre del 2006 si svolse la prima campagna di scavo e documentazione subacquea sul relitto di Agropoli, posto a circa 130 metri dal castello/fortino e ad una profondità di circa 5 metri. Sotto la direzione scientifica del dr. L. Fozzati e del dr. C. Moccheggiani Carpano, della Sezione Tecnica Archeologica Subacquea della Direzione Generale per le Antichità MiBACT, per nove giorni, una esperta equipe mise in luce l’intero scafo ed acquisì una interessante documentazione per una prima indagine storico-archeologica. La relazione è stata presentata nell’aprile del 2012 al secondo Convegno Nazionale di “Archeologia-Storia-Etnologia Navale” tenutosi a Cesenatico e pubblicato sulla rivista Navis. Scheda Tecnica del Progetto: Interventi: Approfondimento d’indagine archeologica se si trattasse o meno del relitto di una Galeazza; Metodica: Prospezione a vista con lancia ad acqua, pulizia a sorbona, esecuzione di rilievi diretti dei principali elementi costitutivi dell’ossatura dello scafo, prelievo di campioni lignei da sottoporre ad analisi paleobotaniche e archeometriche; Risultati ottenuti: Produzione di documentazione video-fotografica di dettaglio, datazione radiometrica del relitto, studio archeologico navale. Dalla relazione molto precisa ed esaustiva, per motivi di sintesi, ho tratto alcune informazioni utili alla ricerca: “Allo stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile avanzare con certezza alcuna ipotesi riguardo alla tipologia navale del relitto di Agropoli, anche se si può indubbiamente rigettare qualsiasi collegamento con la famiglia delle navi lunghe quali Galeazze e Galee(…). Rimane quindi da considerare il vasto ed eterogeneo complesso di Navi Tonde di una certa grandezza e destinate ad affrontare il mare aperto. (…) si potrebbe escludere la presenza di una poppa a specchio(…). In conclusione il relitto di Agropoli è ciò che resta di un nave tonda la cui lunghezza è pari a circa 23 metri, con coefficiente proporzionale lunghezza/larghezza di circa 4:1. Per quanto concerne la cronologia, le analisi al radiocarbonio collocano il relitto tra il XV e XVII secolo. Non conosciamo la posizione originaria di alcuni reperti, ossia due cannoni in ferro ed un ancora, recuperati dal Comune di Agropoli con l’ausilio di alcuni volontari locali. Interessante è sottolineare che l’ancora presenta misure assai difficilmente conciliabili con quella del relitto, mentre quest’ultimo è lungo circa 23 metri, l’ancora è lunga oltre 5 metri.(…). Per le sue caratteristiche strutturali evidenti ed il supposto periodo di appartenenza, il relitto di Agropoli riveste un particolare interesse archeologico e necessiterebbe di un più esaustivo approfondimento(…)”.

2012, Convenzione di Recupero del relitto della Licina.

Nel gennaio del 2012 il Comune di Agropoli stipulò una convenzione con la società “Legni e Segni della Memoria”, con la “Cooperativa Laboratorio Sociale Europeo Pro Natura” e con l’associazione turistica “Arenosa”, che in cooperazione con la Soprintendenza, dovevano elaborare un progetto di promozione, scavo, documentazione, recupero, studio ricostruttivo, restauro, musealizzazione e valorizzazione del relitto sommerso. Nel 2015, Giovanni Gallo dell’azienda artigiana “Legni e Segni della Memoria”, partner dell’iniziativa dichiarava: “ Ancora oggi siamo in attesa di fondi ai quali non abbiamo potuto accedere. Anche l’eventuale autorizzazione delle Soprintendenza Archeologica è funzionale alla realizzabilità del progetto che per il momento non ha avuto alcuno sviluppo tangibile”. “Le nostre acque – sottolineava Michele Stefanile, responsabile del laboratorio di Archeologia Subacquea dell’Università Orientale di Napoli – sono ricche di relitti navali. Molti sono stati purtroppo saccheggiati, ma altri sono ancora straordinariamente conservati e su questi varrebbe la pena di investigare”.

Qual’era il tipo di nave utilizzata dall’armatore genovese Silvestro Cattaneo, per trasportare il carico di armi, che affondò ad Agropoli nel 1491?

Dal XII al XV secolo la nave commerciale per eccellenza delle marinerie europee era la Cocca, denominata nelle sue varie evoluzioni Anseatica, Veneziana, Mediterranea. La Cocca nasceva nei mari del nord Europa, probabilmente, intorno al XII secolo. Fu veliero mercantile e militare nello stesso tempo, non esistendo allora una netta distinzione fra i due tipi di nave. Essa era una nave tonda ed aveva forma affilata ad entrambe le estremità e la poppa era simile alla prua, non a specchio. Possedeva un solo albero con una sola vela, quadra e di grandi dimensioni. Era inoltre caratterizzata dalla presenza di due costruzioni, che non erano parte integrante dello scafo ma a esso sovrapposte: i castelli. Nati per facilitare la difesa della nave e l’attacco alle unità nemiche, questi erano formati da due piattaforme, sporgenti oltre i fianchi della nave e protetti da robusti parapetti. Nel XIV secolo la Cocca arrivò ad avere sino a quattro alberi, attrezzati sia con vele quadre sia con vele latine; aveva una lunghezza massima di 30 metri. Questo tipo di nave poteva trasportare circa 150t di carico e veniva manovrata da un equipaggio di venti o trenta uomini; poteva imbarcare armi da fuoco pesanti. L’evoluzione finale della Cocca porterà alla nascita della Caracca. Cito due documenti che menzionano la Cocca come nave da trasporto della Marineria Genovese: “Anno 1370, Berenguer Sespujades, Corsaro Catalano, è perseguitato dal Re Pietro d’Aragona con l’accusa di avere catturato nelle bocche di Bonifacio una Cocca genovese con un carico di vino. Intercedono a suo favore i più alti ufficiali del Regno di Sardegna: si sostiene che la sua azione non sia stata dettata da interesse personale, bensì dal desiderio di alleviare le ristrettezze in cui versa Alghero”. “Anno 1404, Niccolò Di Moneglia, Corsaro di Genova, proprietario di una grande Cocca viene incaricato dal Boucicaut, governatore di Genova per i francesi, di condurre in Levante la guerra di corsa ai danni delle navi veneziane. Sulla sua nave compare lo stendardo di Francesco da Carrara. Attacca la Cocca del veneziano Basilio Tirapella, che sta navigando di conserva con una Cocca genovese lungo le coste della Morea; si appropria , poi, tra Cerigo (Kithira) e Capo Maleo, di altre 3 navi”.

Quindi è plausibile che la nave di Silvestro Cattaneo, utilizzata per trasportare armi ed affondata ad Agropoli nel gennaio del 1491, fosse una Cocca.

Ci sono delle similitudini tra le conclusioni tratte dal relazione del MiBACT (Progetto Archeomar) sul relitto di Agropoli e la nave denominata Cocca?

Compariamo la relazione MiBACT con le caratteristiche della Cocca:

1) “Il relitto è di una nave tonda di una certa grandezza e destinata ad affrontare il mare aperto”. La Cocca lo era;

2) “Si potrebbe escludere la presenza di una poppa a specchio”. La Cocca non aveva la poppa a specchio ma quasi simile alla prua;

3) “Le analisi al radiocarbonio collocano il relitto tra il XV e XVII secolo”. La Cocca fu utilizzata dal XII al XV secolo; 4)“ La lunghezza è pari a circa 23 metri”. Riporto una notizia del 1962 quando, vicino alla città di Brema vennero rinvenuti i resti di uno scafo lungo circa 24 metri e largo 7 metri. Accurati studi comparativi portarono gli studiosi a concludere che si trattava della carena, discretamente conservata, di una Cocca, la nave a vela che per circa quattro secoli aveva dominato il Mediterraneo e i mari del Nord Europa.

Quindi mi sembra che le caratteristiche della nave Cocca siano conformi alla relazione sullo studio archeologico effettuato dal MiBACT sul relitto della Licina. Per cui non è da escludere che, in base alle ultime informazioni, il relitto della Licina, scoperto nel 2000, sia della nave da trasporto genovese affondata nel gennaio del 1491. E l’ancora di 5 metri nonché i cannoni in ferro, recuperati nel 2000, appartenevano alla Cocca Genovese? Dove sono attualmente? Questa è un’altra storia che analizzerò in un prossimo articolo.

————————————————–

Fonti: “Dal Magnánimo a Masaniello: studi di Storia Meridionale nell’Età Moderna. Volume 2”. “Archivio storico per le Province Napoletane, Volume 122. Anno 2004”.

“ Rivista Navis, Atti del secondo Convegno Nazionale di Archeologia-Storia-Etnologia Navale” Cesenatico 2012”.

“Dizionario anagrafico dei Corsari del Mediterraneo”.

“ Agropoli, profilo storico” Fernando la Greca .

“ Il Mattino” – “Cronache del Mezzogiorno” – “ Il Cittadino di Agropoli”.