Ricorre oggi, 28 novembre, l’anniversario della nascita di una delle figure più controverse e discusse della storia medica e sociale italiana del Novecento: Liborio Bonifacio. Nato a Montallegro, in provincia di Agrigento, nel 1908, Bonifacio legò indissolubilmente il suo nome e la sua vicenda alla città di Agropoli, dove si trasferì dopo aver conseguito la laurea in veterinaria all’Università di Perugia nel 1931 e dove visse fino alla fine dei suoi giorni.

L’intuizione biologica

La vicenda che portò il veterinario siciliano alla ribalta delle cronache nazionali ebbe origine da una sua personale osservazione, maturata intorno alla metà degli anni Cinquanta. Nel 1956, Bonifacio sviluppò la teoria secondo cui le capre fossero animali immuni allo sviluppo di tumori. Da questa deduzione nacque l’idea che il sistema immunitario caprino potesse custodire una chiave per la difesa dell’organismo umano.

Il veterinario concentrò le sue ricerche sull’isolamento di una sostanza biologica in grado di trasferire questa presunta immunità all’uomo. Dopo diverse sperimentazioni su cavie e altri animali, Bonifacio individuò il principio attivo nelle feci prelevate dall’intestino dell’animale macellato. Nacque così quello che passò alla storia come il “siero Bonifacio”.

Dalla provincia al caso nazionale

Le notizie riguardanti gli esperimenti condotti ad Agropoli iniziarono a circolare rapidamente. Già nel 1954, l’eco dei primi risultati aveva attirato l’attenzione di alcuni medici locali e del direttore della Scuola di Ostetricia di Salerno. Quest’ultimo, dopo aver osservato esiti apparentemente positivi su cavie e pazienti, tentò di ottenere la formula del siero, arrivando a minacciare una segnalazione negativa al Ministero della Sanità in caso di rifiuto.

Bonifacio scelse di proteggere il segreto della sua composizione, un atto che paradossalmente alimentò la leggenda e la speranza. Agropoli divenne meta di veri e propri “viaggi della speranza”: lunghe file di persone, spesso in condizioni disperate, raggiungevano la cittadina cilentana per ottenere il preparato, supportate anche dalle testimonianze di alcuni medici che attestavano miglioramenti in pazienti considerati ormai incurabili dalla medicina ufficiale.

L’intervento delle istituzioni e il 1969

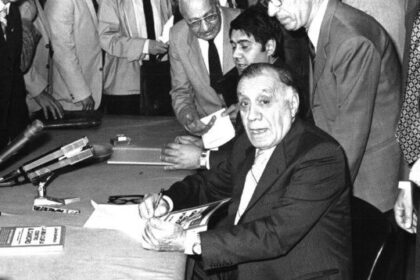

Il culmine della vicenda si raggiunse nel 1969, quando l’interesse del settimanale Epoca trasformò la storia locale in un fenomeno mediatico globale. La pressione dell’opinione pubblica spinse la politica ad intervenire: l’allora Ministro della Sanità, Camillo Ripamonti, decise di aprire ufficialmente il “caso Bonifacio”.

Venne istituita una commissione per l’esame preliminare dei fondamenti scientifici del metodo, affidata al professor Valdoni. L’11 agosto 1969 avvenne lo storico incontro tra il veterinario e il professore, preludio alla consegna del siero all’Istituto Superiore di Sanità nel mese di settembre per le prove tossicologiche e batteriologiche. La sperimentazione coinvolse i principali Istituti Nazionali per il Cancro di Milano, Napoli, Roma e l’Istituto di Oncologia di Torino.

L’eredità di una storia complessa

L’epilogo scientifico fu netto: i direttori dei quattro istituti si opposero all’utilizzo del siero, citando la mancanza di dati scientifici solidi e l’efficacia non comprovata del preparato. Nonostante la bocciatura ufficiale, la figura di Liborio Bonifacio rimane impressa nella memoria collettiva.